(通讯员:潘瑛慧 杨谨瑜)2025年长江大学暑期“三下乡”社会实践活动围绕“青春为中国式现代化挺膺担当”主题,践行“三全育人”“五育并举”理念,统筹组建300余支实践队伍,动员1.3万余名学子前往全国多地,深入乡村振兴一线、文化传承阵地及社区服务中心,通过“思政+育人”“专业+实践”“需求+服务”的三维融合模式,引领广大青年学子上好“行走的思政课”。

深耕文化传承,以沉浸式实践厚植文化自信

传承红色基因与中华优秀传统文化是本次社会实践的鲜明底色。各学院以“浸润式文化思政”为核心路径,推动文化传承落地见效。马克思主义学院“信・荆楚”团队赴成都大邑县,走访12处红色纪念馆,整理124封革命书信,提炼精神内涵形成10余场宣讲素材。艺术学院“长青艺梦”服务队在湖北红安、荆州等地既以大别山精神为主题创作画作,又将张居正文化融入少儿美术教学,通过艺术形式推动地方精神谱系传承。传媒学院“红色剧说家”聚焦井冈山历史,把革命场景转变为沉浸式剧本杀情境,以创新性方式传播红色文化。城市建设学院“荆风筑韵”实践团赴荆州,调研并测绘中华圣公会旧址等百年建筑,厘清其历史文化价值,形成9张1:100规格现状图与复原图,为荆州历史文脉守护及建筑文化传承提供技术支撑。计算机科学学院“筑梦”社会实践队走进荆州市十方庵社区,以“记忆生产线”修复老照片,深耕“家文化”,用科技守护“家文化”载体,助力文化传承。信息与数学学院“抗大・树梁”志愿服务队赴孝感孝昌小悟乡,依托当地抗大旧址打造红色课堂,教唱抗大校歌、讲解革命精神并开展红色宣讲,让120余名乡村学生触摸革命历史,厚植爱国情怀。

聚焦专业实践,用学科优势解决基层实际难题

以学科专业为支撑,推动理论知识转化为惠民实效,是本次社会实践专业实践环节的核心导向。各学院紧扣专业特色,将课堂知识转化为惠民实效,针对性破解基层难题。作为团中央重点联系团队,医学部“长雅医支队”于西藏自治区成立60周年之际,再赴西藏山南市开展为期10天的医疗帮扶,累计开展健康宣教超100场,覆盖群众超8000人次,发放药品超万件,引入AI真菌镜检技术将诊断时间从数十天缩至3分钟,留下“带不走的医疗力量”。生命科学学院“生声不息”社会实践团赴荆州市中华鲟保护中心开展中华鲟观测研究,在石首麋鹿国家级自然保护区协助记录麋鹿种群数据,以专业实践助力长江生态保护。法学院“律社长江”团队在利川市主坝村开设普法课堂10余场,发放读本500余册,惠及村民800余人次,为茶农提供法律指引以解决茶产业土地流转纠纷问题,定制《茶农法律风险手册》。农学院“青禾”实践队扎根石首8个农业基地,为瓜蒌种植户提供病虫害防治、作物观测指导,还协助设计农产品包装,助力特色产业升级。地球物理与石油资源学院“萤火微光”志愿服务队走进龚家岭社区居家养老服务中心,开展“银龄智享・数字反哺”行动,助老人跨越“数字鸿沟”,掌握数字技能。地球科学学院“后浪”实践队发挥地质学科优势,在蔡甸高湖社区开地质科普课讲板块运动与灾害预防,还设计地理调研问卷并形成报告,为社区地科知识普及提供专业参考。

关爱儿童成长,构建立体式暑期托管服务体系

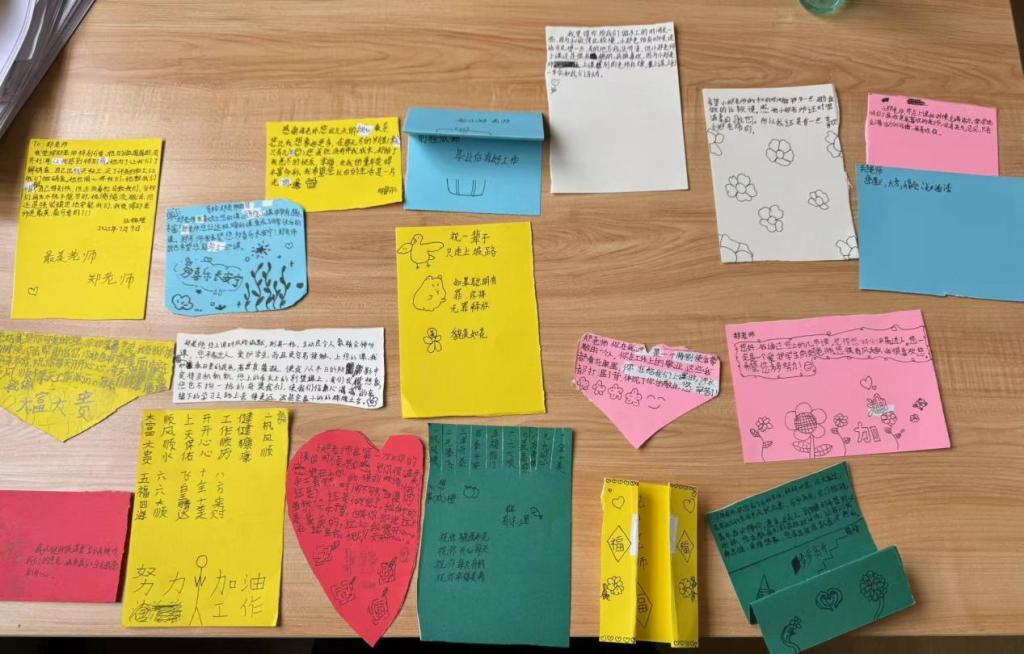

针对基层留守儿童、社区看护缺失儿童及双职工家庭子女暑期“看护难”“资源少”的问题,学校依托湖北省“爱心托管班”项目,组建14支团队,构建“学业辅导+素养培育+情感陪伴”的立体服务体系,惠及近500名儿童,服务时段覆盖整个暑期。其中,外国语学院“阳光号列车”扎根公安县毛家港小学,21名师生以“双语+文化”为核心,开设“荆楚美食+手工”“湖北非遗+美学”特色课,还搭建“线下支教+线上云上结伴”长效机制,不仅覆盖100余名乡村儿童,更收获百封手写感谢信。化学与环境工程学院“乐学伴读”志愿队扎根荆州市沙市区九曲桥社区,26名志愿者“一对一”服务6-13岁双职工家庭及留守儿童,以“主题周”统筹多学科课业辅导,结合专业开设“探秘生活中的化学”趣味课,同步开展红色教育与防溺水安全教育。人文与新媒体学院“文心之路”实践队针对荆州安心桥社区32名儿童,先通过“问卷调研+家长访谈+儿童心愿贴”精准摸需求,再定制非遗楚香、编程启蒙等12门课程,还创新“20分钟作业辅导+5分钟互动游戏”间歇模式,让托管更具针对性。教育与体育学院“力博志愿服务队”在荆州石首久合垸乡设爱心托管班,6名志愿者发挥体教专业优势,为40余名儿童开八段锦、足球等体育课,配套防溺水情景演练,并捐赠书籍玩具,因服务扎实获共青团石首表彰。

长江大学2025年暑期“三下乡”紧扣重点专项已完成阶段性的实践成果及效应,各实践团队后续仍将持续从爱国主义教育、中华文化传承、科技创新、乡村振兴、基层服务、民族团结、绿色发展等专项进行社会调研、结对共建与专业赋能,进一步延伸实践成效。未来,学校将持续深化实践育人机制,引导更多学子上好扎根基层的“大思政课”,以青春力量为强国建设、民族复兴注入“长大力量”。

(审核 杜岳青 编辑 谢一飞)